歴史学コース 前田英之(日本中世史)

- 研究

日本中世の荘園

日本中世(特に平安後期から室町期)における地方支配は、荘園制という枠組みを基盤としていた。

荘園の始まりは、奈良時代に貴族・寺院に墾田の私有が認められた初期荘園であり、荘園自体は古代から存在した。

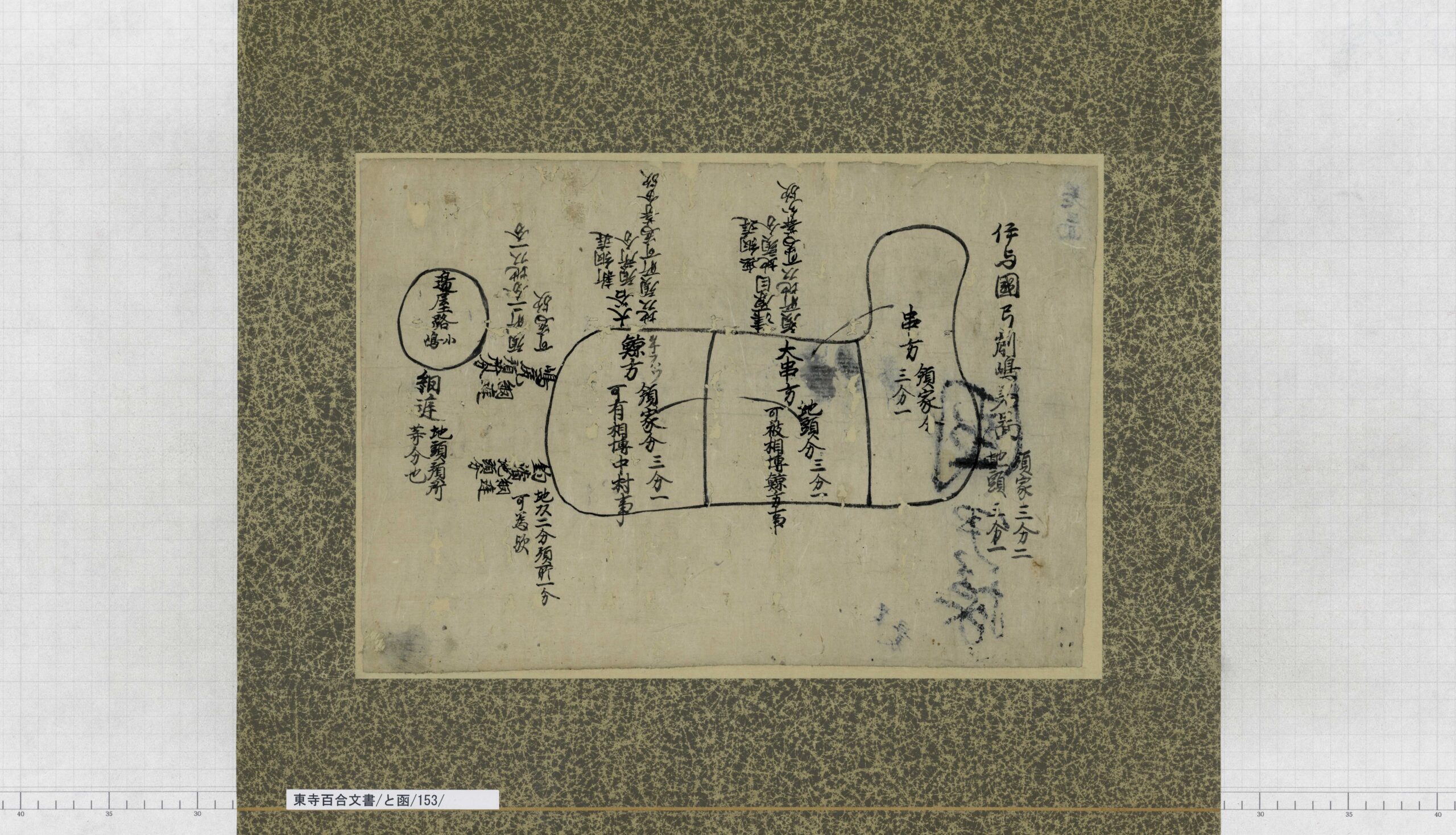

では、中世荘園の特徴はというと、荘域内に村落(人間の生活空間)や耕地・山野河海(生産活動の場)などを囲い込み、それらが荘園領主によって統一的に支配されていた点にある。こうした特徴を備えた荘園は領域型荘園と定義される。中世荘園では国衙の介入は制限されており(不入権)、荘園領主(天皇家・貴族、幕府や大寺社)が土地・住民を独自に支配した。また、京都―地方を結ぶ経済・流通の基幹線でもあった。

天皇家・貴族、幕府や大寺社が互いに補い合って国家を運営した日本中世にあって、荘園は分権的な支配者層を支える物的・人的な基盤であり、中世社会を特徴づけるシステムだった。

寄進地系荘園論の見直し

中世荘園の成立について、高等学校教科書では、在地領主が国司に対抗するために開発所領を貴族らに寄進し、自らは荘官となって現地支配権を認められたと説明されることが多い。これを「寄進地系荘園論」という。

だが、教科書にも引用される寄進地系荘園論の論拠とされてきた史料をめぐっては、鎌倉末期の裁判のために作成された点、開発所領が実際より大きく偽作された点など、平安後期に寄進された時点の実態が示されていないことが指摘されてきた。そうした研究をうけて、1990年代後半以降、寄進地系荘園論の見直しが進んだ。

荘園制論の新段階

近年、中世荘園の成立の研究では、地方からの寄進ではなく、中央側が能動的に進めた「立荘」が重視されるようになった(「立荘論」という)。貴族らが寄進を募った私領や免田を核に、院やその近臣らが主導して周囲の国衙領や他領を包摂し、寄進地とは規模が異なる巨大荘園を成立させる立荘手続きが具体化されたからである。

12世紀前半、白河院・鳥羽院らによる御願寺の造営が相次ぐなか、寺の財源とすることを理由に院近臣の貴族が主導して大量の中世荘園が形成された。荘園制はこのようにして成立した。政治過程と荘園制の展開とを連動させて把握する研究成果が示されたことをうけて、こうした手法での研究が成立期以降においても可能だと考えた。そこで、12世紀後半の荘園制の展開と政治過程との接続を試み、平清盛らが立荘手続きの担い手だったこと、清盛らの政治動向が荘園制を回路として地方へ波及し「源平合戦」が勃発したことなどを論じた。

荘園領主による現地支配

寄進地系荘園論が見直されると、かつては在地領主が担ったとされてきた荘園の現地支配にも再検討が必要となった。近年では、立荘時の現地基盤に分析が加えられ、現地支配機構や荘官組織の解明が進みつつある。

こうした問題関心を踏まえて、立荘時に国衙領や先行所領が荘域内に包摂された点を重視する立場から、立荘後も先行所領における領主の収入がある程度は保障された一方、収納業務は荘園領主が担当する――というバランスのもとで荘園領主の支配が定着することを論じた。では、鎌倉幕府により荘園に設置された地頭は、評価が改められつつある荘園領主の支配にどう関与したのか。研究の進展にともない、新たな課題も見えてきている。

(「京都府立京都学・歴彩館 東寺百合文書WEB」から転載)

荘園制の地域差

12世紀に荘園制が成立する以前、東海では伊勢神宮領、九州では大宰府領や宇佐宮関係の所領が既に広範に形成されていたことが明らかになっている。これら各地の先行所領は、中央が主導して後発で設置された中世荘園の展開を規制したはずである。荘園制の地域差を考えるため、現在は九州をフィールドに検討を進めている。

こうした論点にとどまらず、立荘論以前から蓄積されてきた中世史研究の成果と、荘園制論の新たな動向との接続はこれからの課題として残されている。豊かな先行研究の恩恵を受けた立場として、それを次に繋いでいく研究の営みに少しでも貢献できるよう、今後も励んでいきたい。